[MISSION30]土木部「砂防課」を紹介します!

2021-11-01

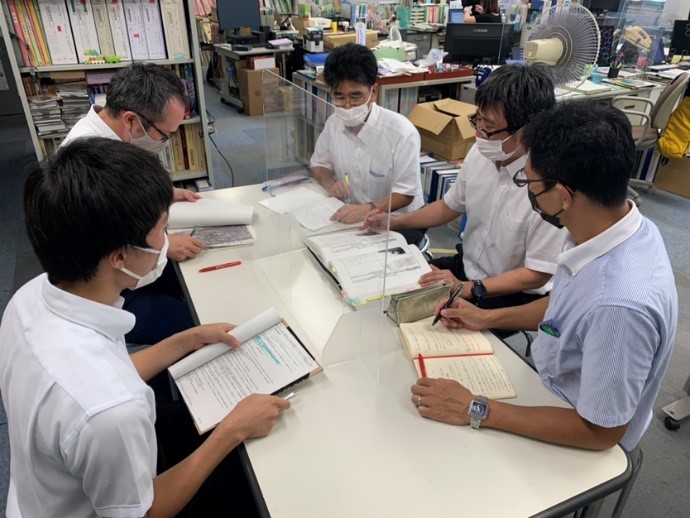

土木部「砂防課」のみなさん

※ 一時的にマスクを外して撮影を行っています。

Q.最大のミッションは?

最大のミッションは、土砂災害から県民の命とくらしを守ることです。

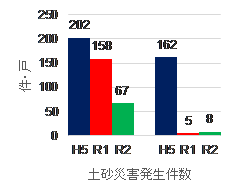

鹿児島県は、梅雨前線が停滞しやすく、台風の通り道であるため、6~9月にかけて強い雨が集中して降り続きます。それに加えて、鹿児島県の本土の半分以上は「シラス台地」といって水を含むと崩れやすい性質を持った火山性堆積物で覆われています。これらの要因が重なり、過去32年間で鹿児島県の土砂災害発生件数は全国で1位になっています。

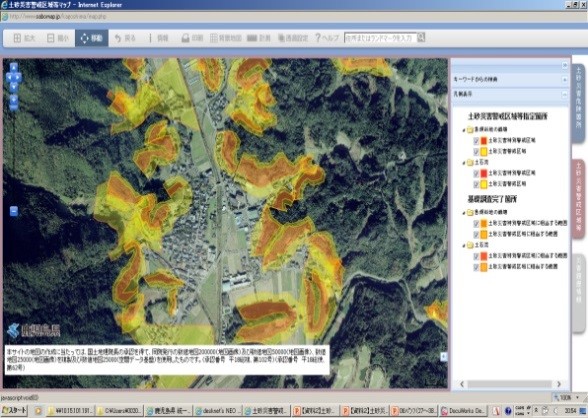

そんな鹿児島県で土砂災害を防止するために、私たち「砂防課」では、砂防えん堤(土石流をくいとめるダム)の整備や、がけの斜面の保護、土砂災害情報の周知、土砂災害警戒区域等の指定など、様々な取り組みを行っています。

Q.仕事の内容は?

- 砂防えん堤などの施設整備により土砂災害の防止を図る。

- 土砂災害警戒区域等の指定をして、土砂災害の恐れのある箇所を周知する。

- 土砂災害警戒情報の発表等(災害時の情報提供等)によって避難すべきタイミングを知らせる。

- 災害発生時に正しい避難行動をとってもらえるように、防災教育を推進。 等

Q.最近特に力を入れていることは?

砂防えん堤やがけの斜面の保護などのハード対策と、警戒避難体制の支援などのソフト対策を合わせた総合的な取り組みに力をいれています。

Q.仕事のやりがいは?

日々の仕事が県民の命を守ることに直結しているため、国と県や、県と市町村が連携を取り、住民の皆様に安全な暮らしを提供できるよう業務に取り組むことにやりがいを感じます。